En las profundidades turquesas que rodean la isla de Creta, el mar guarda más secretos de los que la superficie se atreve a imaginar. Allí, entre campos de posidonia y arrecifes habitados por peces multicolores, yacen los restos del Aurora di Venezia, un navío mercante del siglo XVII cuyo nombre apenas sobrevive en un par de cartas marítimas y en las historias susurradas por pescadores ancianos.

Se dice que este barco zarpó de los puertos venecianos cargado con mercancías destinadas a las cortes de Alejandría y Constantinopla: sedas, especias, cristalería… y un envío muy especial que nunca llegó a destino. Aquel tesoro no estaba hecho de oro ni piedras preciosas, sino de algo mucho más efímero y valioso: el aroma vivo de un jardín legendario.

El rastro de la noble alquimista

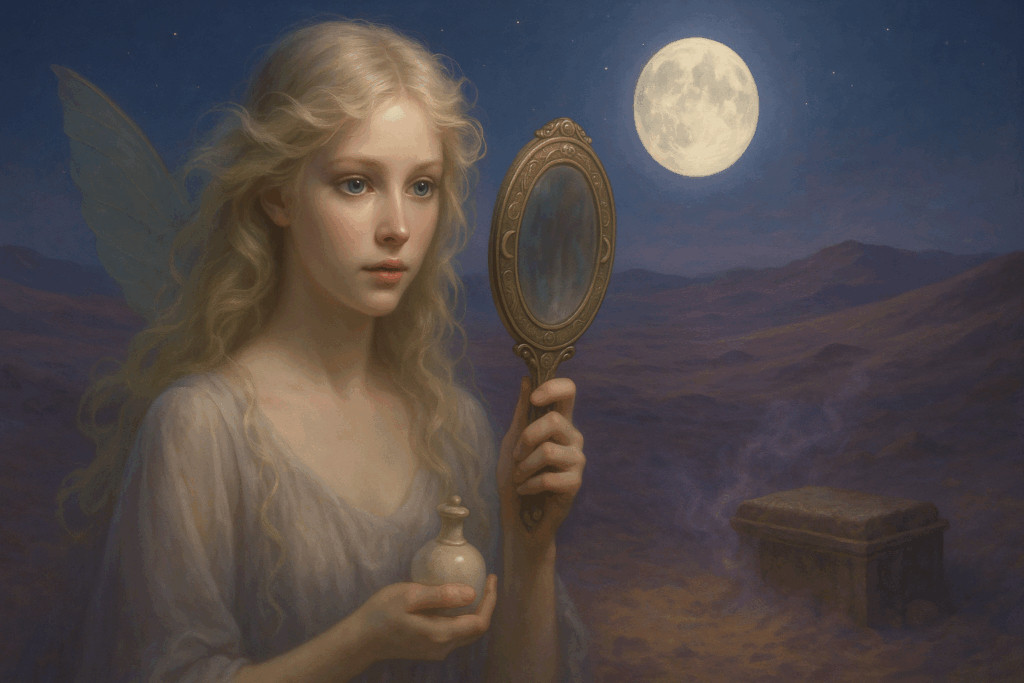

La propietaria de ese jardín era Isabella Dandolo, una dama veneciana con fama de excéntrica y sabia en las artes aromáticas. Su villa, situada a las afueras de la ciudad, era conocida como Il Giardino Segreto, y no aparecía en ningún mapa. Allí cultivaba jazmines traídos de Damasco, rosas de Alepo, azahar de Sicilia, lavanda provenzal y resinas orientales. Isabella no solo era una amante de las flores, sino también una alquimista del perfume: destilaba esencias en alambiques de cobre, mezclaba aceites en frascos de cristal veneciano y experimentaba con fórmulas que, según las crónicas, eran capaces de “grabar en el alma la memoria de un instante”.

El encargo que selló su destino

En la primavera de 1672, Isabella recibió un encargo singular de un comerciante otomano: preparar una fragancia única, compuesta únicamente con flores cultivadas bajo la luna llena. La fórmula, llamada Essenza della Memoria, debía enviarse por barco en frascos sellados para conservar su pureza. Se decía que al inhalar su aroma, los recuerdos más queridos volvían con una claridad abrumadora, como si el tiempo se disolviera.

Cuarenta frascos fueron cuidadosamente embalados en cofres de madera revestidos con terciopelo, junto a pergaminos con anotaciones sobre el origen de cada flor y la fecha de su recolección.

El viaje y la tragedia

El Aurora di Venezia partió en una mañana serena, navegando hacia el sur por el Adriático. Sin embargo, en el mar de Creta, una tormenta inesperada lo alcanzó. Relatos posteriores cuentan que las olas lo levantaban como si fuera un juguete, y que los truenos parecían responder al eco de campanas invisibles. El barco se hundió rápidamente, arrastrando consigo la carga perfumada. Los cofres se dispersaron en la corriente, hundiéndose entre arenas y corales.

Durante siglos, el jardín de Isabella quedó preso en un silencio acuático, invisible para los ojos humanos… hasta que un equipo de arqueólogos subacuáticos, siglos después, comenzó a rastrear un pecio olvidado, guiados no por coordenadas, sino por una leyenda que hablaba de un aroma que podía viajar bajo el agua.

El hallazgo entre corales y sombras

Los arqueólogos marinos que emprendieron la búsqueda del Aurora di Venezia no trabajaban con la impaciencia habitual de las expediciones modernas. Su guía era una mezcla de historia oral y superstición marinera. Habían llegado a Creta para investigar otro naufragio, pero fue un anciano buzo local quien les habló de un lugar que “respiraba flores bajo el agua”.

La primera inmersión se realizó en un amanecer sin viento. Las aguas, de un azul profundo, se abrieron como un espejo líquido, y los buzos descendieron lentamente entre columnas de luz. A medida que se acercaban al fondo, comenzaron a distinguir formas rectangulares cubiertas por una fina capa de coral y arena. No eran simples restos: se trataba de cofres, algunos abiertos por el tiempo, otros sellados con incrustaciones marinas que los habían convertido en parte del arrecife.

El primer cofre abierto

Uno de los buzos, impulsado por la curiosidad, forzó la tapa de un cofre casi intacto. En su interior, el terciopelo carmesí aún conservaba parte de su suavidad, y sobre él reposaban frascos de vidrio soplado, sellados con cera dorada. El cristal, a pesar de los siglos sumergido, mantenía un brillo fantasmal, como si protegiera algo más que un simple líquido.

Al intentar mover uno de los frascos, una diminuta burbuja escapó, ascendiendo hacia la superficie. Nadie esperaba lo que ocurrió después: el agua a su alrededor se impregnó de un aroma inconfundible, un perfume floral con notas de azahar, jazmín y un matiz cálido, casi melancólico, que atravesaba la máscara del buzo y se instalaba directamente en su memoria.

El efecto sobre los buzos

Al volver a la superficie, todos coincidieron en una sensación extraña: imágenes de su infancia, lugares olvidados, voces y risas regresaban a su mente con una nitidez asombrosa. Era como si el aroma hubiera abierto un cofre interno, liberando recuerdos que creían perdidos. Uno de ellos, un arqueólogo joven, rompió en llanto al revivir el olor del pañuelo de su madre, bordado y guardado desde su niñez.

El equipo decidió proteger cuidadosamente los cofres restantes, consciente de que no se trataba de un hallazgo arqueológico común. No solo habían encontrado objetos antiguos: habían liberado un eco del pasado encapsulado en moléculas aromáticas, un mensaje sensorial desde el siglo XVII.

La decisión de no exponerlo

Al regresar al puerto, los investigadores enfrentaron un dilema: si llevaban los frascos a un laboratorio, el oxígeno y la luz romperían el delicado equilibrio que los había preservado. Algunos propusieron mantenerlos sumergidos en un tanque sellado, recreando las condiciones marinas. Otros pensaban que debían dejarlo todo donde estaba, para que el mar siguiera custodiando su secreto.

La leyenda decía que Essenza della Memoria solo se revelaba a quienes llegaban por destino, no por codicia. Quizá, pensaron, ese hallazgo debía permanecer como un regalo del océano para unos pocos elegidos.

El enigma de la fórmula olvidada

Cuando las noticias del hallazgo comenzaron a circular discretamente entre ciertos círculos de perfumistas y coleccionistas, una mujer de mirada penetrante y cabellos claros apareció en la pequeña localidad costera. Se presentó como Isabelle Moreau, historiadora de la perfumería francesa, y su interés no era el oro ni las joyas: ella buscaba la receta que podría yacer encapsulada en esos frascos.

Isabelle tenía acceso a un archivo privado en Grasse, la cuna del perfume, donde había leído fragmentos de cartas del siglo XVII que hablaban de un encargo secreto para la corte veneciana: una esencia creada no para seducir, sino para evocar recuerdos con precisión quirúrgica. Se la conocía como Essenza della Memoria, y su creador, Lorenzo di Velluto, había desaparecido en un misterioso viaje a Oriente, junto con el cargamento que debía entregar.

La investigación sensorial

Con la colaboración de los arqueólogos, Isabelle solicitó realizar un análisis olfativo en el propio puerto, sin trasladar los frascos. Un laboratorio improvisado se montó en una antigua casa de pescadores: tinas de agua salada para mantener los cofres, lámparas de luz tenue, guantes de seda para manipular el vidrio.

El primer frasco abierto liberó un aroma intenso, casi imposible de describir con el lenguaje común. Había notas de lavanda silvestre, rosa damascena y azahar, pero también un acorde misterioso que ninguno de los presentes pudo identificar. Isabelle, con lágrimas en los ojos, dijo que ese matiz era “la nota de la memoria”, un acorde tan raro que no se encontraba en ningún registro contemporáneo.

Mientras inhalaban, algunos recordaban momentos felices; otros, episodios que preferirían olvidar. El perfume no elegía solo lo bello: abría el cofre entero del alma.

El eco de un jardín sumergido

Los análisis revelaron que, además de las flores, había extractos provenientes de algas marinas y resinas orientales, lo que confirmaba que Lorenzo di Velluto había viajado más lejos de lo que la historia oficial narraba. Ese toque salino y profundo daba al perfume una cualidad acuática, como si cada inhalación fuera un paseo por un jardín sumergido donde el coral se entrelaza con ramas de mirto y anémonas.

Los viejos marineros de la zona comenzaron a acercarse al puerto, atraídos por los rumores. Decían que el aroma podía curar penas antiguas, o al menos transformarlas en algo soportable. Una mujer anciana, al olerlo, sonrió con serenidad y murmuró: “Ahora recuerdo el día que dejé de tener miedo”.

El dilema moral

La tensión creció entre quienes querían reproducir la fórmula para el mercado y quienes defendían que debía permanecer única. Isabelle sabía que, si el perfume se comercializaba, perdería su carácter sagrado. Lo que fue creado como un puente íntimo entre memoria y presente correría el riesgo de convertirse en una fragancia banalizada por la codicia.

La decisión final se pospondría hasta poder estudiar todos los cofres. Pero, en el silencio de la noche, algunos juraban sentir un aroma tenue flotando desde el almacén, como si el mar reclamara aquello que aún no le habían devuelto.

El pacto de la última ampolla

Los días se convirtieron en semanas, y el pequeño puerto vivió una extraña calma. Los pescadores salían al amanecer, pero antes de lanzar sus redes pasaban frente a la vieja casa donde se custodiaban los frascos, como si rindieran tributo silencioso a un altar invisible.

Isabelle, mientras tanto, había logrado identificar en un segundo frasco una variación de la fórmula original: menos floral y más amaderada, con vetiver, sándalo y un toque seco de incienso. Esta versión, más sobria, parecía actuar no sobre los recuerdos felices o tristes, sino sobre la claridad mental, como si despejara la niebla de las preocupaciones cotidianas y permitiera al espíritu ver con nitidez.

Uno de los arqueólogos, un hombre joven llamado Mateo, confesó que, tras olerlo, había decidido romper un compromiso que lo ataba a una vida que no deseaba. “El perfume me mostró la verdad que yo me negaba a mirar”, dijo, y en sus palabras había una mezcla de alivio y vértigo.

El hallazgo del pergamino sellado

Una noche de tormenta, mientras las olas golpeaban el malecón, Isabelle revisaba uno de los cofres más deteriorados. Entre las maderas carcomidas apareció un pequeño cilindro metálico, sellado con cera roja. Al romperlo, halló un pergamino escrito en un italiano antiguo, casi ilegible.

La traducción reveló un mensaje firmado por el propio Lorenzo di Velluto:

«A quien encuentre estas esencias: no busquéis en ellas gloria ni riqueza. Fueron creadas para sanar aquello que el tiempo no cura, y su poder reside en la pureza de la intención. Si se usa con codicia, el aroma se volverá amargo y perderá su don.»

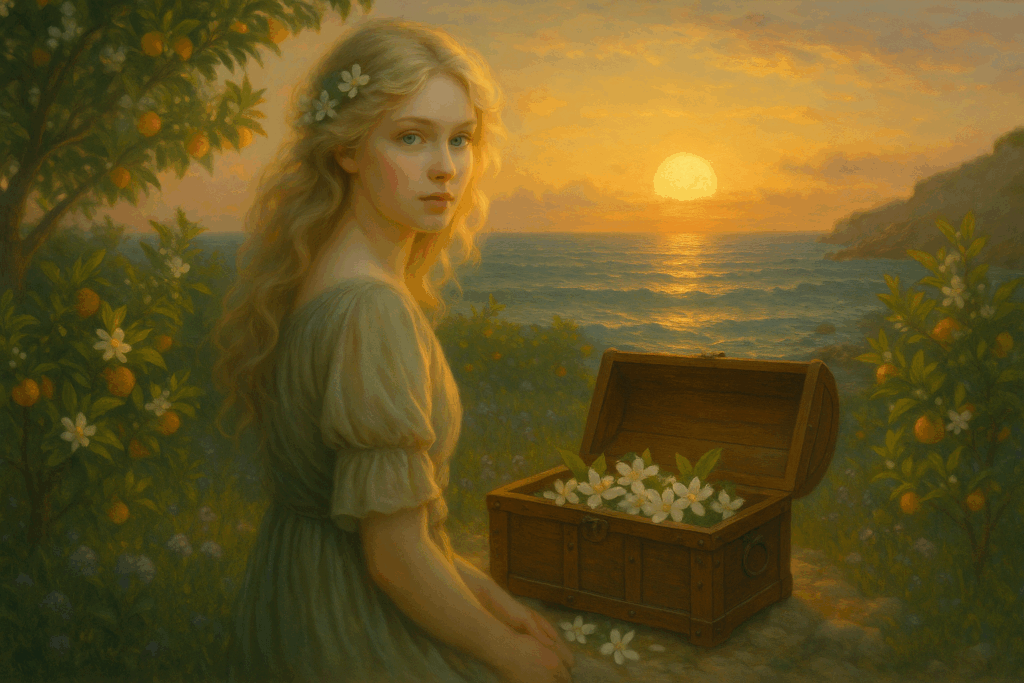

El texto también mencionaba un jardín secreto en alguna isla del Mediterráneo, donde las plantas originales todavía podían crecer si alguien sabía cuidarlas. Esa pista encendió una chispa en Isabelle: quizá la verdadera misión no era recrear el perfume en un laboratorio, sino proteger y volver a cultivar ese jardín perdido.

El regreso al mar

Al amanecer, Isabelle y Mateo subieron a un pequeño velero con provisiones para varios días. Nadie en el puerto preguntó a dónde iban; bastaba con ver el brillo en sus ojos para entender que partían en busca de algo más grande que un tesoro.

Mientras el barco se alejaba, el viento trajo un aroma sutil, mezcla de lavanda marina, resina y pétalos de rosa. Algunos dijeron que era casualidad. Otros, que el mar les estaba mostrando el camino.

En la cubierta, Isabelle sostuvo una de las ampollas contra la luz dorada del sol naciente. No era oro lo que brillaba dentro, sino la promesa de un legado que podría sobrevivir si encontraba manos dignas para custodiarlo.

La herencia invisible

Nadie volvió a verlos en aquel puerto, pero meses después comenzaron a llegar cartas con fragancias impregnadas en el papel: notas frescas, florales, salinas… mensajes sin palabras que hablaban de gratitud y esperanza.

Quizá el jardín sumergido había sido hallado. O quizá, como dijo una anciana del lugar, “ese jardín no está en ninguna isla: está en quien respira con el corazón abierto”.

Y así, la esencia perdida dejó de ser reliquia para convertirse en herencia viva, flotando entre mares y almas, como un perfume que nunca se desvanece.