🌹 Hay huellas que no se ven, marcas que no dejan surcos en la arena ni grietas en la piedra, pero que perduran mucho más que cualquier monumento: son los rastros invisibles de los perfumes. Aromas que viajaron con las caricias del viento, que acompañaron a reinas en sus noches más solitarias y a alquimistas en sus búsquedas más audaces. Fragancias que no solo embriagaban los sentidos, sino que eran parte de la vida política, religiosa y mágica de civilizaciones enteras.

En la antigüedad, el perfume no era un simple adorno. Era un lenguaje secreto. Cada esencia contaba una historia, invocaba a un dios, proclamaba un poder. No había corte, templo o laboratorio donde las flores, resinas y maderas aromáticas no fueran consideradas tesoros.

Egipto: el reino donde el perfume era divino

En el Egipto faraónico, el perfume era más que un lujo: era un vínculo con la eternidad. Las tumbas de nobles y reyes estaban llenas de ungüentos y frascos de alabastro, como si el alma necesitara fragancias para orientarse en el Más Allá. Cleopatra, la última gran reina del Nilo, entendía el poder del aroma como pocos. Se dice que impregnaba las velas de su barco con aceites perfumados de rosa y canela, de modo que Marco Antonio pudiera oler su llegada antes de verla.

Pero su predecesora, Nefertiti, también conocía el arte de las esencias. Los arqueólogos han encontrado vestigios de su ungüento personal: una mezcla de aceite de moringa, cera de abeja y resinas exóticas. El perfume no solo embellecía su piel, sino que la protegía del sol abrasador y la arena del desierto.

En los templos egipcios, el incienso y la mirra se ofrecían a los dioses como alimento sagrado. Los sacerdotes, verdaderos alquimistas de la época, elaboraban kyphi, una compleja mezcla de más de 16 ingredientes que incluía miel, vino, enebro y cálamo aromático. No era solo un perfume, sino una plegaria hecha humo.

Mesopotamia: el perfume como sello de poder

Mientras en Egipto los aromas se elevaban hacia el cielo, en Mesopotamia eran un sello de identidad terrenal. La reina Semíramis, figura envuelta en mito y realidad, era famosa por su jardín colgante lleno de plantas aromáticas, desde rosas hasta menta. La tablilla más antigua con una receta de perfume que poseemos proviene precisamente de esta región: es la fórmula de Tapputi, considerada la primera perfumista de la historia (siglo II a.C.), que mezclaba flores, aceites y bálsamos en un proceso de destilación rudimentaria.

En la corte babilónica, el perfume también era una herramienta política: un aroma característico podía asociarse a un gobernante, del mismo modo que un escudo o un sello real.

Grecia y Roma: el perfume como arte

En la Grecia clásica, el perfume estaba ligado al ideal de belleza y a la celebración de los dioses. Afrodita, diosa del amor, era honrada con rosas y mirto, y los atletas se untaban con aceites aromáticos antes de competir. Hipócrates recomendaba baños perfumados para tratar diversas dolencias, y Teofrasto escribió uno de los primeros tratados sobre plantas aromáticas.

Roma heredó y expandió esta pasión. Nerón, el emperador extravagante, ordenaba lluvias de pétalos perfumados sobre sus banquetes y vaciaba ánforas enteras de aceite de rosa sobre las fuentes. Sin embargo, detrás de estos gestos fastuosos se escondía una verdad alquímica: los perfumes eran símbolos de estatus, pero también herramientas de seducción y control.

El perfume, a través de los siglos, siguió viajando como un viajero invisible entre culturas. Cuando la Edad Media cubrió Europa con su manto de superstición y sombras, los aromas se convirtieron en amuletos contra lo invisible. No era raro encontrar pequeñas bolsas de hierbas aromáticas colgando del cuello o escondidas entre las ropas, como protección contra enfermedades o maleficios.

Alquimistas y perfumistas: guardianes del secreto

Los alquimistas medievales no solo buscaban convertir el plomo en oro; también perseguían la transmutación invisible: transformar simples pétalos o resinas en elixir aromático. Sus laboratorios eran un puente entre el boticario y el mago, y sus fórmulas se escribían en grimorios tan celosamente guardados como las recetas de un maestro perfumista.

En este periodo, ciudades como Grasse, en Francia, comenzaron a forjar su destino como capitales del perfume. Lo que empezó como un arte para enmascarar el olor del cuero en guantes finos, se convirtió en una ciencia y un arte combinados. Los destiladores perfeccionaron sus alambiques, y el aire de las ciudades mercantiles se llenó con el aroma de rosas, jazmín y azahar.

Las reinas perfumadas de la modernidad

Con el Renacimiento y el Barroco, el perfume alcanzó nuevas cimas de sofisticación. Catalina de Médici llevó a Francia un maestro perfumista italiano, Renato Bianco, que trabajaba en una habitación secreta conectada a sus aposentos por un pasadizo oculto. María Antonieta tenía su propia gama de aromas, entre ellos uno de azahar y violeta que usaba para las veladas en los jardines de Versalles. Se dice que cuando fue conducida a la guillotina, llevaba consigo un pañuelo impregnado de su perfume favorito, como último vínculo con la vida.

En la corte española, Isabel de Farnesio y otras damas de alta alcurnia popularizaron las aguas de colonia y los polvos perfumados, llevando a la península la influencia italiana y francesa.

El perfume como talismán

Más allá del lujo, el perfume siempre ha tenido una función mística. En muchas culturas, se creía que ciertos aromas atraían la fortuna, protegían del mal o fortalecían el espíritu. El incienso era la respiración de los templos, el sándalo calmaba la mente para la meditación, la rosa abría el corazón al amor.

Incluso hoy, cuando un frasco de perfume se comercializa con campañas globales y fríos datos de marketing, su esencia sigue siendo un puente invisible entre el mundo material y el invisible. Un aroma puede invocar un recuerdo perdido, despertar un deseo dormido o devolver la calma a un corazón agitado.

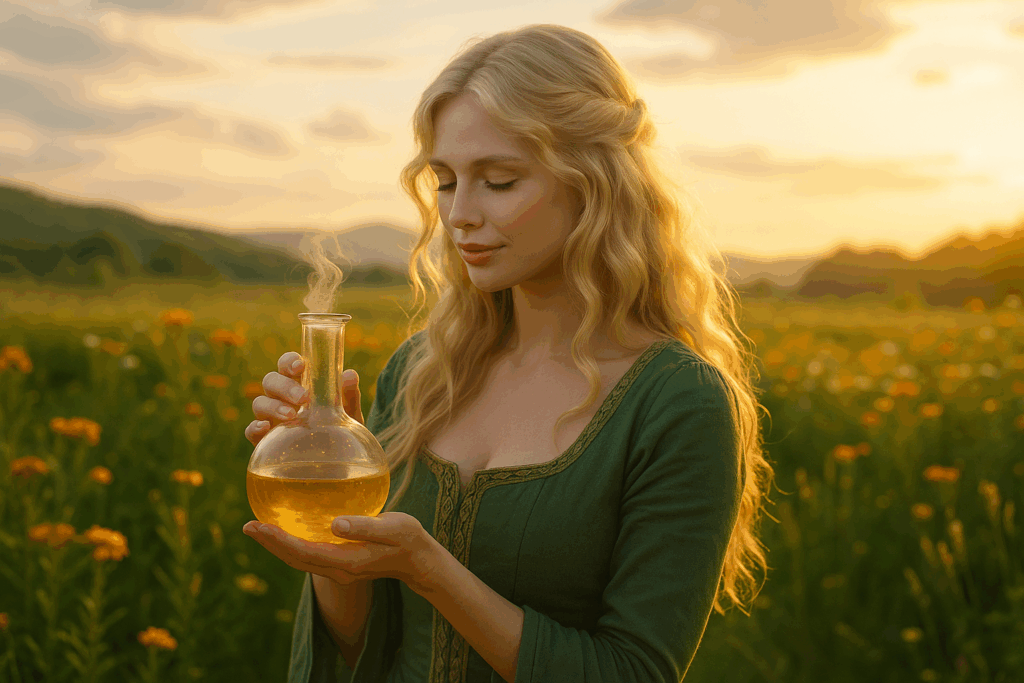

El legado en el laboratorio de Muriel

En la gruta secreta donde Muriel mezcla aceites y destila pétalos al compás del mar, los ecos de estas reinas y alquimistas aún susurran. Cada matraz que hierve, cada filtro que separa lo sutil de lo denso, es una repetición moderna de gestos milenarios. Muriel sabe que no basta con extraer un aroma: hay que entender su espíritu.

Al abrir un frasco, ella no huele solo el jazmín o la lavanda, sino a Cleopatra atravesando el Nilo, a Tapputi destilando bajo la luna mesopotámica, a Catalina de Médici protegiendo su fragancia como si fuera un conjuro. En su laboratorio marino, cada esencia es una historia que respira, un puente entre pasados remotos y el instante presente.

El perfume que surge de sus manos no es un producto; es un mensaje embotellado. Un talismán líquido que, al tocar la piel, despierta la memoria ancestral del alma. Y así, el rastro invisible de las reinas y alquimistas sigue vivo, flotando en el aire, viajando en silencio, envolviendo de misterio y belleza a quien lo lleva.